ժҪ

�������Ĵ��ڡ��ɱ��c���W�����ɠ��P�I�Q�����ӣ���ο����i���m��ģ��?����ͨ�^12헺���ָ�˵�����©�Y�Y�x�������������ģ�͵��挍�����m���ԡ�

һ���������Ƞ��γɠ����g�F꠵�Ч�ʺڶ�?

2025��ȫ����{�ô�ģ�ͳ�300�������x�����R��������:

��λ��y:�������L����token/page/char��Ϙ�ע

�ӑB���r:�r���{�����ڿ�����I��ُ����

ָ�˳��d:87%�Fꠟo�����������Wָ������1�֡��ĘI�Ճrֵ

�Y��:ƽ���x�����ڏ�30�����L��90�죬�Q�߳ɱ����300%��

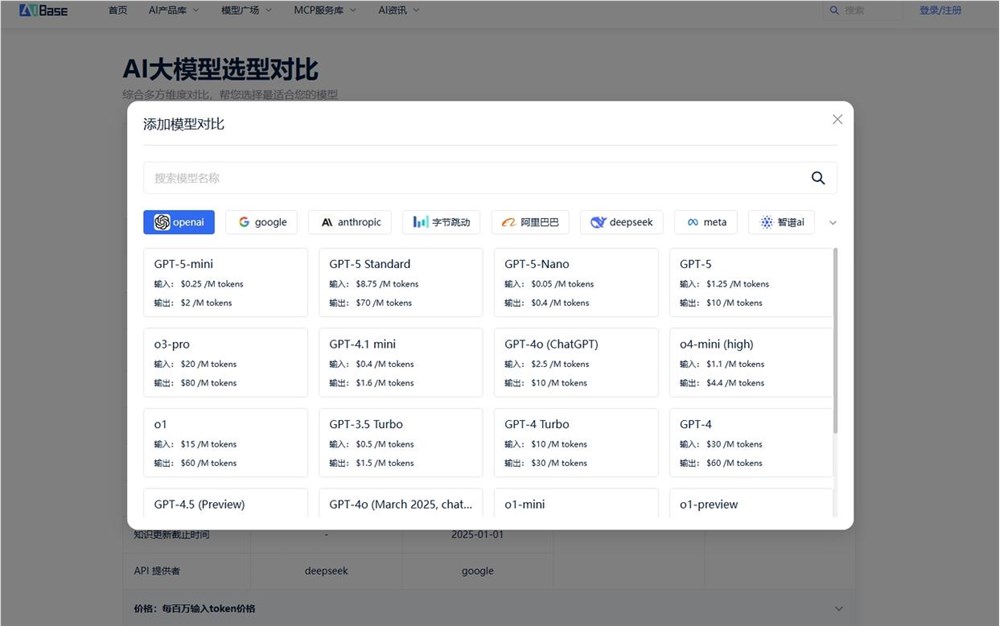

��������©�Y�Y�x��:��300+ģ�͵���ƥ��

ͨ�^AIbase������C�ěQ��·��:

�������裨�ų�80%�x헣�

��

���ܵ�����C����������

��

߅�H���棨�u����r�����ԣ�

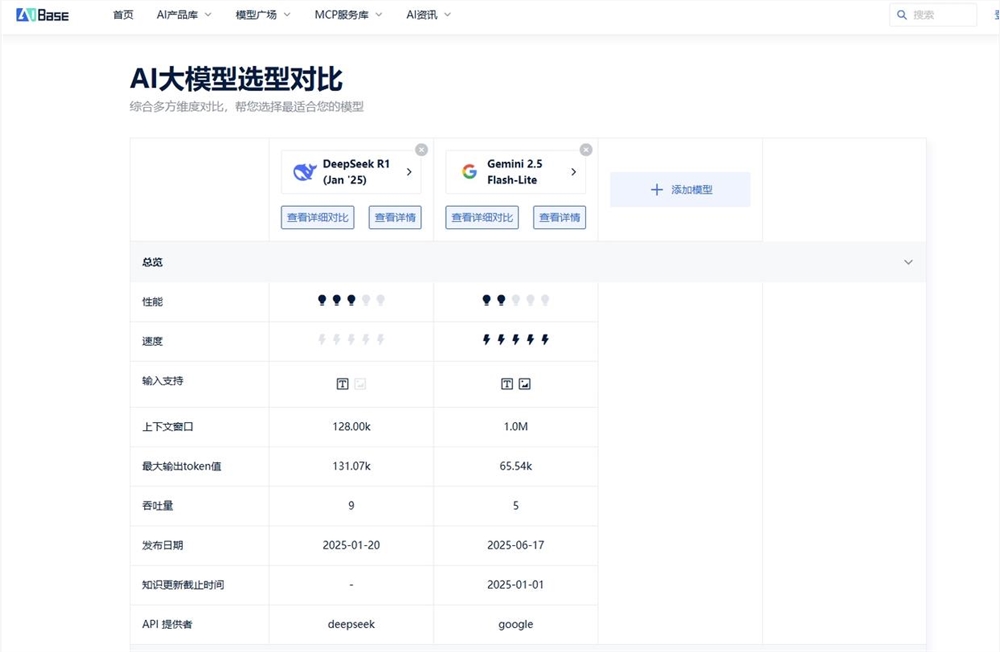

��Gemini2.5Flash-Lite��DeepSeek R1ʵ��Ϊ��:

�P�I����_�D������ͬ��2025-08-13��

������I���Q�ߌ���:FAQ�C�����x��

����:200ҳ�����ֲ�������մ���10M tokens����Ӧ<2��

�Q��©�Y��Ч�^��:

1.���������^�V

�����ġ�200k �� ����12��ģ��

�ɱ���$0.5/M �� ʣ��3����Gemini���ף�

��Ӧ>100tok/s �� Geminiֱ�Ӵ��

2.���ܵ���C

3.߅�H����Q��

�xGemini:��ʡ$16��000����2��A100��

�xDeepSeek:����Ӌ������˹��}�˽���15%

�YՓ:��ҎFAQ�xGemini������ֵӋ���xDeepSeek

�ġ���Ό��F���}�õ��x�ͷ���Փ

1.��ģ�ͶԱ�ƽ̨�� �趨��������/�ɱ�/������������ֵ

2.���ɄӑBPDF��棨���ɱ�ģ�M������

3.Ƕ���Ʒ�����ĵ��� ����ѡ�ͻ���

ij�羳����Ŷ���֤:��3Сʱ����ѹ����18���ӣ�����ѡ�����½�40%

�塢���߃rֵ�ı��|:���Q���p

�����g�x�͏ą�����Փ�D�������C:

���̎��YԴ�۽���ʾ�~�������Dž�����У��

�汾�����r���ݕ�ʷ�Q������

�ɱ������Ԅ��|�l�����u������r�ӳ�15%��

�Q��Ч�ʹ�ʽ:

��ģ�������� ����ά�ȣ��� ���������� = ��ִ�нYՓ

��AIbase �ѡ��ۺ϶ά�ȶԱȡ����3����ť������������Ϊ��˾��ʡ����ʦ����ʱ�䡣

�����3С�r���h�s�̵�10���R���F��ܰѾ���������ʾ�~�����c�bƷ�w�����nj������������ܡ�

���e��