����:�����������Ź��ں� Tech��������:��ѩܿ����Ȩվ�L֮��ת�ط�����

��ģ���������˹������Įb�I��֣����s�]�Џص��������bģʽ��

���@���ᣬ�K���似�g�������㣬���Ǯ�ǰ�đ����ΑB��ͣ���ڡ������x�ܡ��ij����A�Σ���ģ�͵ĝ��������`����Ƭ�������У�δ���D�����ؘ����b߉�ĺ��Ą��ܡ�

����360���F��ʼ�ˡ������L�����t���ԣ���ģ�͵������䌍�ѽ��ஔ����������Խ���҂��е��S���ˡ�ֻ���䝓����δ���ھ�

���ھ���P�I���߾����ڌ��I��AI�����w��AI Agent����һ���ܰ������࣬��������AI�滮����ִ�е�����ϵͳ��

��һ���ߵļ�ֵ��ǰ���������г����������֡������г��о�����Research and Market������ʾ����һ�г��Ĺ�ģ����2024���51����Ԫ������2030���471����Ԫ��������������ʸߴ�44.8%��

Ȼ���������ֱ���ʽ�����У���ҵȴ�������ǡ�Gartner���о�ָ������ǰ70%���������Ʒ���� ����������İ��Ʒ����

�@Щ�����w��δ�ܳнӴ�ģ�͵ļ��g������Ҳ�o�������B���b�I�����н�Q���H���}���@Ҳ�ИI������Ҫ�������N�Ϯb�I����ጷŴ�ģ�̓rֵ�������w��Q������

���ǻ����@�ӵ��ИI�V��360���µļ{��AI�Խ���6���Ƴ��ԁ������������ʼ�K�۽��ИI�挍�I�Ո�����8��1�գ��{��AI�ٴ�����p������:Ʒ�����Q�ļ{��AI���������������{��AI���bƷ�����t�����������w�M�����������w��Ⱥ��

�@�N���������w��Ⱥ�����M����ǡǡֱ���������w�b�I��صĺ���ì�ܡ�

ͨ�����רҵ���������Эͬ�������ȱ����˵�һ�����幦������ıˣ����ܾ�Ƕ����ҵ����ҵ����ÿһ�����ڣ��� AI �ӡ�dz��չʾ��������ȸ��ܡ�����������������Ӧ�еIJ�ҵ��ֵ��

�����w�M��:�Ć�һ���w��L4���������w��Ⱥ

2025��3��6�գ�һ����AI�����wManus����Ͷ�ʷ����������Ƶ��ճ���������ȫ��Ƽ�Ȧ��Manus��������࣬��־��L3�������滮������ʵ�����ش�ͻ�ơ�Ҫ������һͻ�Ƶķ�������������������ķ�չ���̡�

���ڵ�L1���������֣���GPTs�����ʹ��������|�H�nj�Ԓ���ڡ������Ĺ��ܾ������ṩ���h�������飬���ڡ�����������w���̰���ȱ���΄Ո����������y��������Q���H���}��

�S�����g�M����L2���ʹ��a�����������w���\��������Dify�@ĵ��Ԅӻ����߱���ڴ����ͨ�^�ʹ��aƽ̨������΄����̣��������Ķࠑ���Ʒ���ߣ���K�h�������˹����룬�o�����F��ȫ�����]�h��

Manus��������L3�������壬���״��ƴ�ǰ���ޣ������߱�����ִ�и����������������ΪAI�����w��չ����Ҫ��̱�������ż����ʱ360���µ�����AIҲ�Ѿ��ﵽL3������ӵ�е�5��+��ֱר�������壬����ɶಽ�����ݲ����ù��ߣ��ڵ�����չ�ֳ�ǿ��������

�M��L3�������w�ь��F���I���}�s�΄յ������]�h�������挦��Ҫ�繤�ߡ����I��fͬ�������΄Օr�����@�������ġ�

360���F�����á��{��AIؓ؟����־�x��Tech��������ƿ�i:�������w����100���΄Օr��ÿ�������{�óɹ��ʼ����_90%��20�������w�ɹ���Ҳ������50%�����I��fͬ���}�s�΄ո��yͻ���@һ���ޡ�

��ͻ���@һ�������{��AI�������o����ᘌ��Է���:�����H�ɠ�ȫ���ׂ������M����L4���e�������w�����״����F�������w��Ⱥ�Mꠣ���ͬ��Ⱥ��ͨ�^��Ч�ֹ��f����ϵ�y���ƽ��˿��I���}�s�΄յĈ����y�}��

��Tech�����˽⣬�{��L4���������w��Ⱥ�ĸ�Ч�f��������������ļ��g�������ס�

����ͬԴ��ͨ�řC���������w����Ч��Ԓ���Ļ��A����־�x����ر��������@����ͬ����Ҫ�fͬ���𣬱���нyһ��ͨ�Ņf�h���҂��Ķ������w��Ⱥ�Y�����_���������w�����D�������w�����������w���m��˾��������ͨ�^�@�יC�ƌ��r�����΄�Ŀ�ˡ��M�ȼ�������������˴˵Ĉ���߉����

����ִ�е�����������˵�������ġ��Ŷӡ����ޡ�����ȥ������������120���־���ֻ��һ����һ�����������ڶ��������Ⱥ������120���־�רԱͬʱ�������� ��־�Խ��͵�����������ˮ�ߴӵ���λ��ɶλ���С�

����������ȷ��������ִ�е� �������ԡ�����־��ǿ�������൱�ڸ�������Ⱥ����һ�����������ԡ������������嶼�ܷ��������������ʷ�������û������м�������������� ���磬������̴�����Ƶʱ���û�Ҫ�� ��������Ʒ��д����������Ҳ�ܴӹ��������ж�ȡ��ǰ����Ʒ�����������ظ���ע��

���⣬������ص��ż�Ҳ������͡�����AI�������幤��ͨ�����뻯���������û������̣�ֻ��ӹ�����ѡ�ֳɵ�ר�������壬�� ����Ƶ����ʦ��������ר�ҡ��ȣ����������ߣ���������ľһ���齨ר���Ŷӡ�

�Ĺ��ߵ�ⷰ飬�{��AI�����������b��߅��

��L4�����������Ⱥ����������ͻ�ƣ���ɴӵ������嵽Ⱥ��Эͬ�Ľ��������ֽ�����ת��Ϊ��ҵ�����Ķ��ܣ���������������������̵���ೡ����

����������ҵ����ͳ��Ƶ����ģʽ��������Э�����ӡ�Ч��ƫ�͵����⡣һ�����ʶ�ҕ�l�ĵ�����ͨ����Ҫ�ű�д���־���ơ����㡢�����������ȶ����λ��ԱЭͬ��ҵ����������Ҫ�ķ�����ʱ�䣬���������ɱ��߰������Ҹ������ν������׳�����Ϣƫ�Ӱ������Ч����

�����Lҕ�l�������ԣ��������ͻ����һ��ʮ���R�Ķ�Ƭ����ǰ�ژ�˼��������Ⱦ��ɣ���Ҫ���I�F�Ͷ������r�g�;������^�ߵ������ɱ��S�����˄����������s����

���{��AI��ҕ�l���������˸�Ч��ݵ��·�ʽ���ڡ�һ��Ԓ���ɱ���ҕ�l�������Y���Ñ�ֻ��Ҫݔ��һ��Ԓ����������һ�l�����A�ڵ�����ҕ�l��

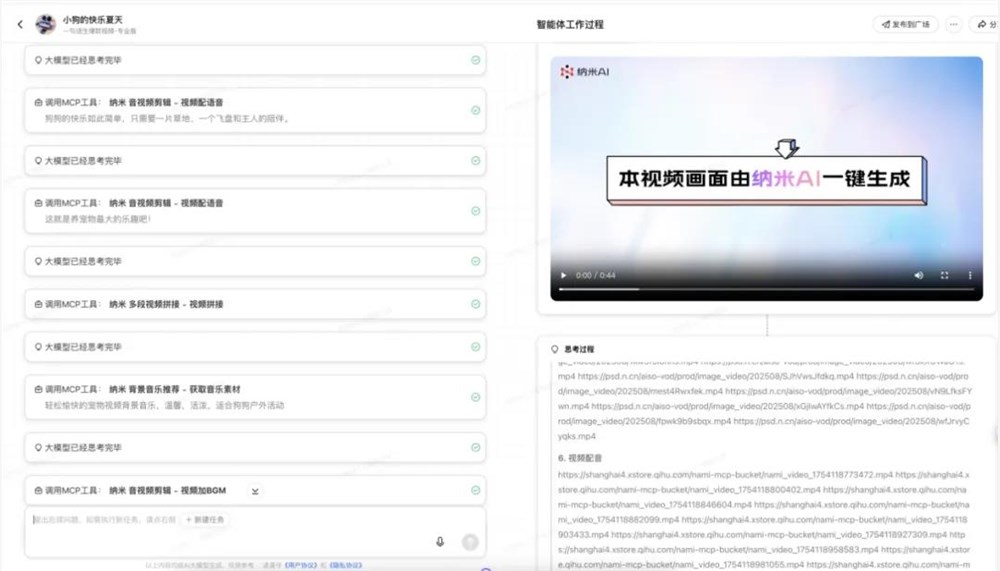

�����û����� ����Ƥ������һ�족 �����Ĵ���ʱ������AI�ܹ���������ȫ���̴����������ı�����������������ⴴ����ģ����ɷ������ͷ��Ľű�;�Ӿ�������������ݽű��ͳ������ϣ���Ƴ����ʵķ־�������Ⱦ�������ص�Ļ���;��Ƶ��������ƥ����Ӧ��������������������ʵ��ͬ���������ڶ�ʱ�������һ�ν�ɫ����һ�µ���Ƶ��

�����L�����������{��AIͬ�ӱ��F��ɫ���Ñ��ς�������С�fƬ���ᣬ�����w�܉����փ����D�����������^�ķ��R���M���������r�L��5���R�Ķ�Ƭ���@Щ��Ƭ�Į����|���ӽ����Iˮ���R�^�������u�Ƶ��\�R��ʽҲ���ϔ���߉���܉�ܺõسʬFС�f�ă��ݺͷՇ���

��־�x�ᵽ���Ñ��Ä�����С�f������4���R��Ƭ��Ҳ�Lԇ����һ������������9��32���ҕ�l����ÿ���R�ӽ�120�����R���װٲ��{�ã�ȫ�̲����e����

�����VTech�������^�ڴ�ǰL3�������w����90���L�ȵ�ҕ�l��L4���{��AI�ѿ�֧��10���R���ҵ��Lҕ�l���b��ƽ�����΄�����500�f��3000�ftoken���΄ճɹ��ʸ��_95.4%��

Ҳ����˵������AI�������������˳���Ƶ������Ч�����ȶ��ԣ����� ��10���ӡ���һ��̱�ʽ�ij��ȣ�ӡ֤�˶��������Ⱥ�ľ����Լ�ֵ��

����̵�������һ����Ҳ�õ���Ӧ�á����ܰ����̼Ҹ���ݵ�������Ʒ������Ƶ����Ч����Ӫ���ż� ������С�̼Ҷ��ԣ�����������ͬ�汾�Ĵ�����ƵҲ�ɴ˳�Ϊ���ܣ��������������ż���

�ڸ�Ч��ɸ��������ͬʱ������AI��ͨ���������ȷ������ľ��ɿء������Ƶ���������Ӫ���ȳ����п��ܳ��ֵ�ϸ��ƫ����ڽ��˷�����AI�������˫��Эͬ���ƣ����� �����ڻ�·�� ������Ϊ�ؼ���

�Ñ����������w�����^�����S�r���룬���_�������R�������L��ȭh���M���{���������ȱ�����AI���������ĸ�Ч�ԣ���ͨ�^����A��Q���}�s�΄��п��ܳ��F�ļ���ƫ��}�����gݔ�����N�ό��H����

��ֹ��Ƶ������Ŀǰ���������Ⱥ�Ѹ�����Ƶ��������̴�������ҵ�о��ȳ�����δ��������ڡ�ҽ�Ƶ�������չ��

�Ćμ���Ч�ʹ��ߣ����������f�����`���m����������ⷰ飬�{��AI���M�����H�����˃������b�ıډ��������¶��x�����b����߅�硣�@�N�Ĺ��ߵ�ⷰ�Ŀ�Խ���������b�����컨���������������b�I����ע��ȫ�¿��ܡ�

��һ���r��:Agentȥ����Agent

��˵L4����������壬��ͬ�������һ֧�ֹ���ȷ��Э�����ܵ��Ŷӡ������ܴ���ִ�������ҿɰ���������չ��ģ�����ո�Ч���Ŀ��;��ôL5���������壬�������������������Ŷӵ� �����������w����

��־�x�F�Ҳ���ڃȲ����̽ӑL5�����w�ĺ��Ķ��x���J�����P�I���S���ڡ������w���������w����һ���߂��@�N���������ѷdz��ӽ��������x�ϵ�ͨ���˹����ܡ�

�����@һ�����~�M���{��AI�ј�����I���I�ȵ�AI�����c���B��������L5�������Č��F���������

�{��AI�������w��Ⱥ�������F�����ļ��g֧�Σ�����������ИI�I�ȵĶ������w��Ⱥ���棬�@�Ƕ������w��Ⱥ�܉�֧�֟o�����{�á��o���������L�ȣ����Ԉ��Пo���E�����΄յĺ��ġ�

Ŀǰ����AI ������10+����������Ⱥ��������Ƶ���������ݴ�������ҵ�о�����̴��������й滮�ȶ����������Щ���������Ⱥ��ÿ����ҵ��ҵ��ר���������ƣ������û�����ʵ�á�

������滮��ͨ��MCP��Model Context Protocol��ģ��������Э�飩���ɺ�����̬�����Դ�����ô�ģ����MCP������������ϣ�ͻ������ͬ��ߡ�

�S�����I�����������������m���������m���_�l�߿��ڼ{��AIƽ̨�ϼ�����MCP���ߣ�ֱ�ӫ@ȡ�K���Ñ��ĸ��M���룬�ɴ��γ�ƽ̨���_�l�ߡ��Ñ��������A�������]�h��������ɳ��m���̘Iģʽ��

��һ��ǡ�ơ�iPhone+iOS������̬��ϵ:Ӳ���ն�Ϊ������MCP�ܹ�ΪŦ�������������û���ͬ������̬������������̬������֧�� ��Agent����Agent���Ӹ���������ʵ�Ĺؼ�����֮һ��

AI�����°�����ИI���������ż��D��b�I��أ��������M��ͨ�˵�����ɠ��܌��������������b���Ĺ��ߡ�

����AI�Ŀ��ٵ�����ǡǡ��Ӧ���г����������������û�����ڼ�����������ѭ��������ھ��峡�����ó�����ʵ�ɹ�:����Ƶ����Ч�ʵ�ͻ�ơ����Ӫ���ż��Ľ��ͣ�ÿһ������������Ϊ�˽������ĺ��ġ�

�c��ͬ�r���ڏļ��g��������ؠ����H���b�����^���У��{��AI��������ͨ���˹����ܵ��K�OĿ���~�����P�Iһ�����@�N�Ƚ�Q�����}���ٱ����L�hĿ�˵�·��������ס��AI�ărֵ������Ҳ���ИI�M��ָ������������

���e��